本学図書館では、2014年5月26日(月)から二週間、「研究活動にみる先生像」をテーマに、本学教員の研究活動の一部を紹介しておりましたが、6月6日(金)をもって、開催終了といたしました。

学生たちが「すごい!」「先生、本出してるんや!」「めっちゃ論文がある!」と、偶然来館していた教員と言葉を交わしている光景が見られました。どうやら、「先生は授業をしているだけではないらしい……」と、発見があった様子です。

もちろん、教員の魅力はこれだけではありません。

ぜひこれからも、自分が抱く「先生像」を新しくしていってほしいと思います。

2014年6月10日火曜日

2014年6月2日月曜日

呼吸機能障害の方の疑似体験をしました(介護福祉学科)

2014年5月30日金曜日

荒馬発表会を行いました!

子ども福祉学科2年生の選択科目「幼児体育Ⅱ」では、毎年荒馬発表会を行っています。

青森県の今別地方で今も踊り継がれている荒馬は、激しく踊り狂う馬が特徴です。

「ラッセラーラッセラー」の掛け声は、学生たちが「仲間とつながろう!楽しく踊ろう!」という想いを込めて踊りました。

お隣のおおぞら保育園の子どもたちをはじめ、保育園の先生方、本学の教職員、在学生などたくさんに来ていただきました。観客の前で踊る学生たちは、少し緊張しながらも、本当にイキイキと輝いていましたよ。

発表会の後は、子どもたちも参加して、みんなで荒馬を踊りました。

次は、健福祭で披露したいと思います!

2014年5月29日木曜日

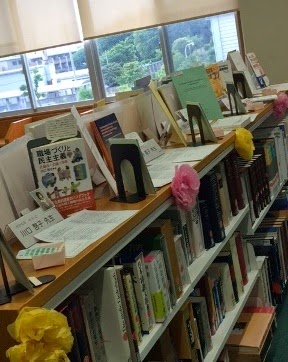

図書館週間、開催中!

2014年5月26日(月)~6月6日(金)

今年の図書館週間では昨年に引き続き、「研究活動にみる先生像」をテーマに、本学教員の研究活動の一部を紹介しています。

本学HPにて公開中の「各教員の有する学位及び業績」を基に、本学教員から借り受けた貴重な資料の数々と図書館にて所蔵している資料を展示しています。

小さい大学ですが、本学の教員は、実にさまざまな研究活動をしていることがよくわかります。

なかには、教員同士共同で製作したものもありますし、論文などの文章表現以外の形のものもあります。

普段の講義で見る先生とは、またひと味違った新たな先生像を見つけてください。

この図書館週間の企画が、教員同士、教員・職員間、学生・教員間での話題やつながりづくりのきっかけになってくれればと思います。

今年の図書館週間では昨年に引き続き、「研究活動にみる先生像」をテーマに、本学教員の研究活動の一部を紹介しています。

本学HPにて公開中の「各教員の有する学位及び業績」を基に、本学教員から借り受けた貴重な資料の数々と図書館にて所蔵している資料を展示しています。

小さい大学ですが、本学の教員は、実にさまざまな研究活動をしていることがよくわかります。

なかには、教員同士共同で製作したものもありますし、論文などの文章表現以外の形のものもあります。

普段の講義で見る先生とは、またひと味違った新たな先生像を見つけてください。

この図書館週間の企画が、教員同士、教員・職員間、学生・教員間での話題やつながりづくりのきっかけになってくれればと思います。

子どもの言葉を育てる教材~絵本の世界をまなぶ~

子ども福祉学科1年生の必修科目「保育内容(言葉)」では、4月の授業で絵本研究所の正置友子先生をお迎えして、「保育の場で<子どもたちと絵本を読む>ということ」という題目でお話をお聞きしました。80冊もの絵本を目の前に、絵本の世界について紹介していただきました。

次の週の授業では、実際に自分たちで絵本の読み合わせを行いました。絵本の持ち方、ページをめくるタイミング、声の大きさなど、実際に体験したことで「絵本を読んであげること」の大変さを実感しました。

「みんなの前で読んで緊張した~!」

「噛んでしまって、うまく読めなかった!」

「友だちの読み方うまかった~!」などの感想が出ていました。

2014年5月26日月曜日

音楽療法を体験しました(介護福祉学科)

【介護福祉学科 鴻上ゼミ学生Report】

2014年5月18日(土) 堺市南区御池台にあります「社会福祉法人朋和会特別養護老人ホーム年輪」にお邪魔させていただきました。「年輪」は、泉北地域の緑豊かな所にあり、運動会も近いとのことで、園庭には万国旗が張っていました。私たち鴻上ゼミの学生は、ここで音楽療法のプログラムをご利用者の方と一緒に体験させていただきました。

○ 私の音楽療法に対する以前のイメージは、“ただ音楽を聴いたり、音楽に合わせて手拍子をしたり歌を歌ったりするようなもの...”でした。しかし、この度実際に音楽療法を見学してみると、非常に活動的で、道具も楽器だけではなく、柔らかい布や鳴子を使ったりと、曲や運動にあわせたものを使っていて、とても驚きました。セラピストは、音楽療法中準備していた曲だけではなく、利用者の方に出身地にちなんだ曲を歌うなどもされていた。音楽セラピストには豊富な知識が求められるのだと感じました。

なかなか口を開いてもらえず、私の問いかけにも応えて下さらない利用者の方も、いざ歌が聞こえてくると、突然歌を口ずさまれたので驚きました。介護は、ほんとにいろいろな発見のある、やりがいのある仕事だなと、改めて感じました。【西山香菜】

○ 私たちが中央でいろいろな動きをしているとき、無表情だった方が私たちの動きをずっと見ていてくれたり、体を少し動かしていたりと何らかの反応がありました。聞いたり見たりして感じてくれているのだな、と感じました。

また、寝たきりの方や動くことが辛そうな利用者の方も、リズムにのって身体を動かそうとしているのを見て、すごく感動しました。【芹川美紀】

○ 音楽療法が音楽を使ったレクリエーションとは違っている一番のポイントは、音楽療法が確立された理論に基づいて実践されているという点にあると感じました。音楽には音楽を使ったアセスメントや、コミュニケーションツールとしての音楽があります。また、非言語メッセージとして演奏したり、自然と身体が動いてしまう音や楽器の活用があるなど、音楽と一括りに言っても様々な使い方があり、そうして引き出せた情報は日常生活にも還元していける部分があるのだろうと思いました。

音楽で一時的に心身の安らぎを得たり、楽しさの共有を行うだけではありません。音楽でアセスメントした内容がその人の今後の日常にどう影響し、またその人らしい音楽の更なるアセスメントに繋げていくこともできる。とても奥が深く、介護福祉士としても参考にしたい所が多々ありました。【川原祐司】

○ ホールには50名ほどの利用者の方が、杖や歩行器、車椅子で集まってこられました。セラピストの方が挨拶をされた後、自然に歌や曲が流れ、手足を使ったり、様々な音楽や道具を使用しながらプログラムが進行していきました。

合間に参加されている利用者の方に、歌を歌うことや手足(五感)を使うことの効果についてわかりやすく説明されておられました(利用者の方は、説明を聞くことにより、より意欲的になられているようにも見えました)。

一番印象的だったことは、この音楽療法のプログラムが、あまり構えることなく自然な雰囲気で始まったことです。後に先生(セラピスト)に聞くと「利用者の方は、いつ始めてもいいし、いつ終わってもいい。無理じいはしない」ということでした。途中、利用者の方と手を繋いだりしながら一緒に歌ったり太鼓をたたいたりする場面でも、先生(セラピスト)は常に「無理しなくていいですよ」と声をかけられていました。今回学んだことを、是非次の実習に活かしてみたいです。【矢島重子】

○ 音楽療法の先生(セラピスト)からは、「音楽療法は、集団の中に入り音楽を楽しみ、音楽に合わせて体を少しでも動かすことに意味がある」と教えていただきました。「できる、できない」ではなく、少しでも参加し、一つのもの(場)を作るということが大事であると学びました。【谷川義起】

(プログラム終了後、音楽セラピストの東田和子先生からご指導いただきました。)

最後に、東田和子先生(中央)と本日のアシスタント松岡登志子さん(右から3人目)と共に記念撮影!東田先生、松岡さん、そしてこの日のためにいろいろとご配慮いただきました、特別養護老人ホーム年輪橋本施設長、松村部長、どうもありがとうございました!(参加学生一同)

2014年5月18日(土) 堺市南区御池台にあります「社会福祉法人朋和会特別養護老人ホーム年輪」にお邪魔させていただきました。「年輪」は、泉北地域の緑豊かな所にあり、運動会も近いとのことで、園庭には万国旗が張っていました。私たち鴻上ゼミの学生は、ここで音楽療法のプログラムをご利用者の方と一緒に体験させていただきました。

○ 私の音楽療法に対する以前のイメージは、“ただ音楽を聴いたり、音楽に合わせて手拍子をしたり歌を歌ったりするようなもの...”でした。しかし、この度実際に音楽療法を見学してみると、非常に活動的で、道具も楽器だけではなく、柔らかい布や鳴子を使ったりと、曲や運動にあわせたものを使っていて、とても驚きました。セラピストは、音楽療法中準備していた曲だけではなく、利用者の方に出身地にちなんだ曲を歌うなどもされていた。音楽セラピストには豊富な知識が求められるのだと感じました。

なかなか口を開いてもらえず、私の問いかけにも応えて下さらない利用者の方も、いざ歌が聞こえてくると、突然歌を口ずさまれたので驚きました。介護は、ほんとにいろいろな発見のある、やりがいのある仕事だなと、改めて感じました。【西山香菜】

○ 私たちが中央でいろいろな動きをしているとき、無表情だった方が私たちの動きをずっと見ていてくれたり、体を少し動かしていたりと何らかの反応がありました。聞いたり見たりして感じてくれているのだな、と感じました。

また、寝たきりの方や動くことが辛そうな利用者の方も、リズムにのって身体を動かそうとしているのを見て、すごく感動しました。【芹川美紀】

○ 音楽療法が音楽を使ったレクリエーションとは違っている一番のポイントは、音楽療法が確立された理論に基づいて実践されているという点にあると感じました。音楽には音楽を使ったアセスメントや、コミュニケーションツールとしての音楽があります。また、非言語メッセージとして演奏したり、自然と身体が動いてしまう音や楽器の活用があるなど、音楽と一括りに言っても様々な使い方があり、そうして引き出せた情報は日常生活にも還元していける部分があるのだろうと思いました。

音楽で一時的に心身の安らぎを得たり、楽しさの共有を行うだけではありません。音楽でアセスメントした内容がその人の今後の日常にどう影響し、またその人らしい音楽の更なるアセスメントに繋げていくこともできる。とても奥が深く、介護福祉士としても参考にしたい所が多々ありました。【川原祐司】

○ ホールには50名ほどの利用者の方が、杖や歩行器、車椅子で集まってこられました。セラピストの方が挨拶をされた後、自然に歌や曲が流れ、手足を使ったり、様々な音楽や道具を使用しながらプログラムが進行していきました。

合間に参加されている利用者の方に、歌を歌うことや手足(五感)を使うことの効果についてわかりやすく説明されておられました(利用者の方は、説明を聞くことにより、より意欲的になられているようにも見えました)。

一番印象的だったことは、この音楽療法のプログラムが、あまり構えることなく自然な雰囲気で始まったことです。後に先生(セラピスト)に聞くと「利用者の方は、いつ始めてもいいし、いつ終わってもいい。無理じいはしない」ということでした。途中、利用者の方と手を繋いだりしながら一緒に歌ったり太鼓をたたいたりする場面でも、先生(セラピスト)は常に「無理しなくていいですよ」と声をかけられていました。今回学んだことを、是非次の実習に活かしてみたいです。【矢島重子】

○ 音楽療法の先生(セラピスト)からは、「音楽療法は、集団の中に入り音楽を楽しみ、音楽に合わせて体を少しでも動かすことに意味がある」と教えていただきました。「できる、できない」ではなく、少しでも参加し、一つのもの(場)を作るということが大事であると学びました。【谷川義起】

(プログラム終了後、音楽セラピストの東田和子先生からご指導いただきました。)

最後に、東田和子先生(中央)と本日のアシスタント松岡登志子さん(右から3人目)と共に記念撮影!東田先生、松岡さん、そしてこの日のためにいろいろとご配慮いただきました、特別養護老人ホーム年輪橋本施設長、松村部長、どうもありがとうございました!(参加学生一同)

2014年5月22日木曜日

おおぞら保育園の保育見学に行ってきました。

子ども福祉学科1年生の科目「保育基礎ゼミⅠ」の授業でおおぞら保育園の保育見学に行ってきました。

実習日誌の記録の書き方を学ぶためです。実際に保育現場に行って、保育を観察し記

録します。

1年生ということで、初めて保育現場に行く学生もいて、少し緊張した様子でした

が、子どもたちと触れ合うなかで少しずつ緊張も解れていったようです。

次の授業では、今日、観察した記録を実習日誌の様式に沿って書くことを学びます。

登録:

投稿 (Atom)